海军运输部队是跨海域作战的核心战术手段。舰队运输适用于大批部队或远距离投送,需要建造港口和海军舰艇作为基础条件。战列舰、巡洋舰等大型舰艇具备高载重能力,但需注意护航编队的配置,驱逐舰的高速机动性可有效应对敌方潜艇骚扰,而航母则能提供空中掩护。运输过程中需实时关注燃油储备和航线安全,避免因补给中断或遭遇伏击导致行动失败。

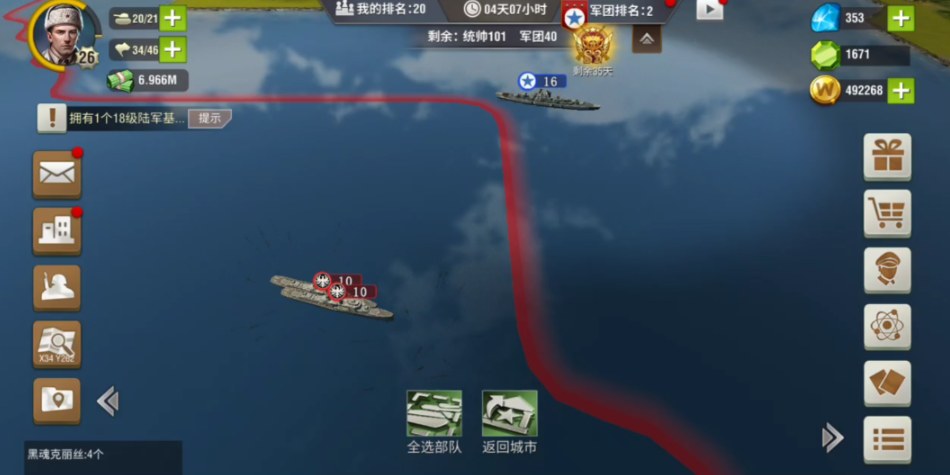

海军运输的关键在于舰队编组与航线规划。优先选择战列舰与巡洋舰作为运输主力,其装甲防护和火力配置能应对常规海战威胁。驱逐舰应编入护航序列,专门防范潜艇和鱼雷艇袭击。运输前需通过侦察机或雷达站获取海域情报,避开敌方主力舰队活动区域。若必须经过高危海域,可采用分批次运输策略,先派遣快速舰艇清理航道,再安排主力运输舰队通过。夜间航行能降低被侦查概率,但会相应增加航行时间。

港口建设是海军运兵的前置条件,需达到特定等级才能建造运输舰艇。军事区的造船厂应优先升级,以提高舰艇建造效率和质量。仓库需储备充足燃油和维修物资,确保舰队往返补给。在目标海域附近建立临时锚地,可缩短部队登陆前的海上暴露时间。不同等级的港口会影响舰艇的装载速度和最大运载量,战略要地应建设多座备用港口以应对突发情况。

实际操作中需掌握部队装载与卸载的精确控制。登陆作战时要选择滩头阵地或友军控制的港口作为卸载点,避免部队在海上遭受炮火打击。运输过程中可通过战术指令调整舰队阵型,遭遇敌袭时立即切换防御阵型保护运输舰。海军与空军的协同尤为重要,运输舰队应始终处于己方战斗机巡逻范围内。若运输目标为占领敌方岛屿,需提前部署海军陆战队进行滩头清理。

后期大规模运输需建立完整的海军后勤体系。包括建立海上补给线、设置护航舰队轮换制度、研发舰艇运输科技等。潜艇虽然载重有限,但隐蔽性使其适合执行特种部队投送任务。航空母舰搭载的运输机可实现舰到岸快速转运,这种立体投送方式能显著提升战略机动性。最终形成以战列舰为核心、多舰种配合的运输体系,是掌握制海权的重要保障。